下地について

建築の構造はその秩序によって人々や社会に影響をもたらす。建築の仕上げもその印象によって人々や社会に影響をもたらす。構造の秩序が仕上げを決める一方で、仕上げのために構造が作られる(*1)。仕上げを抑制して構造を際立たせる空間がある一方で、構造を隠して仕上げで作り上げる空間がある(*2)。構造と仕上げは緊張関係をもって均衡している。

ところで、構造と仕上げの中間には下地がある。下地は構造に支えられて仕上げを支えるものなので、便宜的な存在であって元来表現の対象ではない。ところが近年では下地が現されることが多い。欺瞞を嫌って仕上げを剥がすが、構造現しは気恥ずかしくて下地を残す、といったところだろうか。さらに下地材料が仕上げとして使われることも多い。これはもはや時代の気分を映した下地表現の様式化か。しかし、下地の本分が蔑ろになっているように思われる。

下地の本分を知るために、構造・下地・仕上げの関係を確認する。

まず、建築物の部材を支えるものから支えられるものに向かって順番に並べると、[基礎][柱・梁][小梁・母屋][間柱・根太・垂木・野縁・窓台・まぐさ][枠材・面材][化粧材・塗料]となる。ここで、先にある[基礎]は構造で、後にある[化粧材・塗料]は仕上げである。しかし中間のものについては、多くの部材を支えていれば構造であり、何も支えていなければ仕上げであり、支えられつつ支えていれば下地となる。つまり、ある部材は部材同士の相対的な関係のなかで下地となる。

建築物と地球の系を考えると、基礎は地盤に、地盤は地殻に、地殻はプレートに支えられているので、地球にとって基礎は仕上げのようなものである。さらに建築物と表層の系を考えてみると、塗料は下塗り材に、下塗り材は支持体に支えられていて、塗料は表象を支えている。塗料であっても仕上げとは限らない。つまり、基礎も塗料も構造・下地・仕上げの関係のなかで上下している。この関係は直線的で相対的である。また、建築物と世界からなる系を考えてみれば、建築物は物理的・社会的コンテクストに支えられているが、その建築物が空間と状況をつくり、コンテクストの一部になるという関係がある(*3)。この関係は円環状で再帰的である。

つまり、建築物と建築のあらゆる水準は、何かに支えられると同時に何かを支える中間項=下地である。これが下地の本分であろう。

次に、構造・下地・仕上げと人間の関係を確認する。

構造は人間の生命を支える空間をつくるが、それだけでは精神を持つ人間にとって原始的で粗野すぎる。仕上げは人間の精神を支える空間をつくるが、それだけでは生命をもつ人間にとって心もとないし、現代では精神を支えるのに仮想空間で事足りてしまう。

こうした構造と仕上げの限界を克服しようと、構造を仕上げに寄せたり、仕上げを構造に寄せたりすることがが目指された。前者は、化粧柱や化粧垂木・コンクリート化粧打放しなどのことであり、構造に精神を支える機能を付加している。後者は、付け柱・目地割などのことであり、構造が持つような秩序を仕上げに付加している。また、構造と仕上げをすり合わせることも目指された。これは厳密な幾何学のオーダーやフォルムによって、構造と仕上げを一体化させようというものである。そして、構造と仕上げが渾然一体となるほど、建築物は優れた視覚芸術となり、建築の特権性が高まった。

構造は生命を支え、仕上げは精神を支える。下地は何かを支えているのだろうか。構造と仕上げのあいだに下地があり、生命と精神のあいだに生活があると考えると、下地は生活を支えるのではないか。特権性をもたずに支えられる生活は、とても喜ばしいものではないか。

ところで、近代までは表象を分析して構造を求める時代であり、構造が前景で表象は後景であった。そしてポスト近代では構造を駆使して表象を作り込む時代となり、表象が前景で構造が後景になったと感じる。さらに現代では膨大な表象が世界を席巻する一方で、巨大な構造は身を潜め、表象と構造の関係をつくる中間項が見えにくくなっている。しかし、この中間項=下地は世界を構築する道具である。下地の本分を活かして空間をつくることで現代の世界の見通しが良くなるように思われる。

いまこそ、下地で住宅をつくるべき時なのではないか。

改修について

今回の改修の対象である既存住宅は都心の住宅地に1996年に建てられたもので、規制に対して最大のボリューム・個室数優先の間取り・装飾的な湿式タイル張りの外壁が特徴だった。ここには当時の高い地価・家族タイプ・住宅イメージが反映されている。新たな住人は2人家族で、家で仕事をすることもあり、間取りを変えることになった。構造体調査のために壁と天井の面材を剥がすと、いくつかのことが分かった。

まず、天井下地の野縁が整然としている。そして、構造材の内部柱と小屋組が場当たり的に組まれている。さらに、外壁の柱梁が著しく劣化している。

現れるつもりの無かった天井下地が秩序立った姿は、石こうボードを真物(*4)で留めるための配列からできている。床版との間には立体感のある空洞を持っていて、光を受けると彫刻のような見応えがある。構造材である内部柱と小屋組は、当時の間取りに適応するために力学の秩序によらず自在に組まれている。間取りを変える今、自由な形で力を湛えた姿を現すことになる。状態の悪い外壁の構造材は、見た目をつくるための湿式外壁と内部のクロス貼り石膏ボードに隠されながら、30年ほどかけて劣化したものである。

現れたこれらの部材には構造・下地・仕上げの関係と履歴が集積していることが見て取れる。

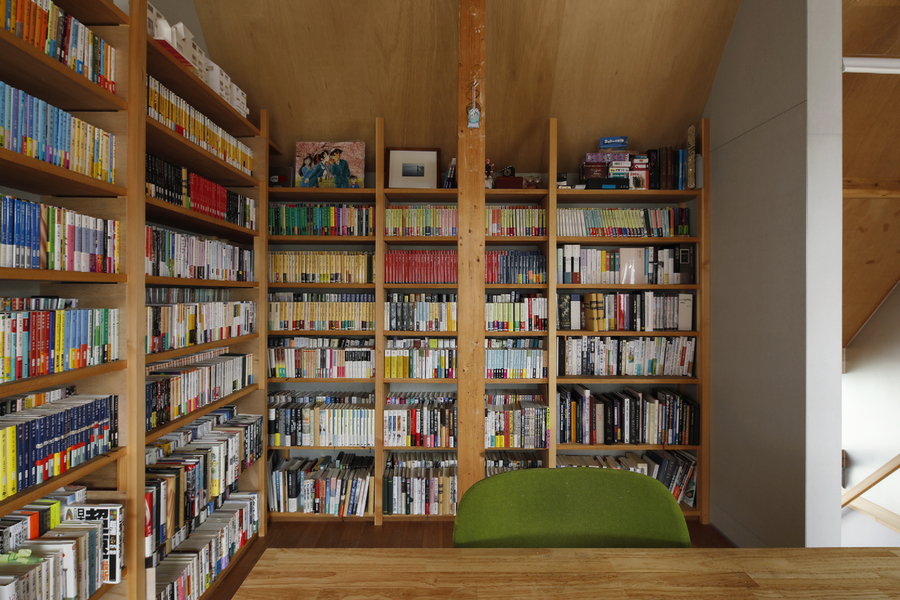

こうした既存状態をうけて、次の手法で改修することにした。まず構造については、劣化部材の交換と添え木によって健全化し、既存の水平耐力部材を撤去した分は鋼製ブレースに入れ替えて、場当たり的な軸組を現す。そして下地については、美しい既存の下地部材を反復して作り付けの家具にする。さらに仕上げについては、既存の仕上げをなるべく剥がし、仕上げ材料を重ねなくてよい面材を乾式の工法で取り付ける。

空間の改変としては、行き止まりの多い間取りだったものを大部屋にしたうえで、前後の空地に大きく開口し、バルコニを作り直し、最上階にインナーバルコニを設けて行き止まりを無くした。見た目の調整としては、部材の集合が立体的な躍動感と静謐さをもたらすこと、光が様々なふるまいをすることを旨とした。

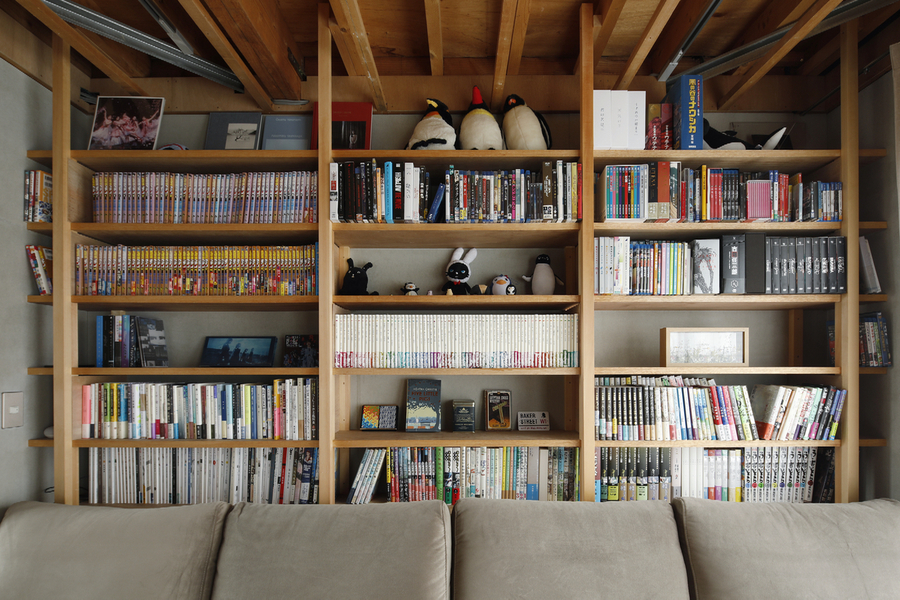

結果として、構造材は秩序よりは自在さを持って存在感が後退し、下地材は反復の増幅による秩序をもって存在感が前進して、構造と下地が入り交じる。また仕上げ材料は仕上げとも下地ともとれるものになり、材料のみならず光のふるまいと透過が空間をつくることで、仕上げと下地が入り交じる。こうして、住宅を構成する様々な部材の水準が上下して、全体が下地になる。

下地でできた住宅は、固定した姿を持たず、什器と設備の可変性を備え、外の光をめくるめく陰影に変え、持ち物や植物に動的に占有される。下階・中間階・上階・内観・外観が、下地の反復によって統合されて、部材間・場所間の関係を豊富にするとともに、認知される生活領域に広がりをもたらす。

もともとこの住宅は、構造が生命を守り、仕上げが精神に応じることで、前の住人の生活を支えてきた。しかし30年ほど経って、構造は不健全になって生命を守ることができなくなり、仕上げは陳腐化して現代の精神に応えられなくなった。ここで下地の本分を活かした改修をすることで、部材間の関係が透明性を増し、生活の領域は構造と仕上げから開放され、生活の気分に広がりがもたらされる。

設計監理 IN STUDIO(小笹泉、奥村直子)

施工 シグマ建設

工事種別 改修

所在地 東京都世田谷区太子堂

建築面積 26.12m2

延床面積 70.07m2

設計期間 2023.6-2023.11

施工期間 2023.12-2024.12

写真 小笹泉(冒頭2枚)、来田猛(その他全て)

About the substrate

The structure of a building influences people and society through its order. The finish of a building also influences people and society through its impression. While the order of the structure determines the finish, the structure is also created for the sake of the finish. There are spaces where the finish is suppressed to highlight the structure, and there are spaces where the structure is hidden and the finish is emphasized. The structure and finish are in a state of tension and balance.

Meanwhile, between structure and finish lies the substrate. As a substrate supports both structure and finish, it is a utilitarian element and not inherently an object of expression. However, in recent years, substrates are often exposed. Perhaps this reflects a desire to avoid deception by stripping away finishes, yet保留ing substrates out of embarrassment at exposing the structure. Furthermore, substrate materials are increasingly used as finishes themselves. This may signify the stylization of substrate expression reflecting the spirit of the times. However, it seems that the true purpose of the substrate is being neglected.

To understand the true purpose of the substrate, let us confirm the relationship between the structure, substrate, and finish.

First, if we arrange the components of a building in order from those that support the structure to those that are supported by it, we have: [foundation] [columns and beams] [small beams and rafters] [intermediate columns, joists, purlins, roof boards, window sills, and lintels] [frame materials and surface materials] [decorative materials and paint]. Here, the [foundation] at the beginning is structural, and the [decorative materials and paint] at the end are finishing. However, for the intermediate elements, if they support many components, they are structural; if they do not support anything, they are finishing; and if they both support and are supported, they are the substrate. In other words, a component becomes the substrate based on its relative relationship with other components.

When considering the system of buildings and the Earth, the foundation is supported by the ground, the ground is supported by the crust, and the crust is supported by the plates, so the foundation is like a finish for the Earth. Furthermore, when considering the system of buildings and the surface, the paint is supported by the primer, and the primer is supported by the substrate, so the paint supports the surface. Paint is not necessarily a finish. In other words, both the foundation and the paint are positioned within the hierarchical relationship of structure, base, and finish. This relationship is linear and relative. Furthermore, when considering the system composed of buildings and the world, buildings are supported by physical and social contexts, but there is a relationship where those buildings create space and situations and become part of the context (Note 3). This relationship is circular and recursive.

In other words, buildings and all levels of architecture are intermediate elements—substrates—that are supported by something while also supporting something else. This is the true nature of substrates.

Next, let us examine the relationship between structure, substrate, finish, and humans.

Structure creates the space that supports human life, but this alone is too primitive and crude for humans with minds. Finishing creates a space that supports human spirit, but this alone is insufficient for humans with life, and in modern times, virtual space suffices to support spirit.

To overcome the limitations of structure and finishing, efforts were made to bring structure closer to finishing or finishing closer to structure. The former refers to decorative columns, decorative rafters, and exposed concrete finishes, which add the function of supporting spirit to structure. The latter refers to elements like decorative columns and joint divisions, which add the order inherent in structure to the finish. Additionally, efforts were made to harmonize structure and finish. This involves integrating structure and finish through strict geometric order and form. As structure and finish become seamlessly integrated, the building becomes an outstanding visual art form, elevating the privileged status of architecture.

Structure supports life, and finish supports the spirit. What does the substrate support? If we consider that the substrate lies between structure and finish, and that life lies between life and spirit, then perhaps the substrate supports life. A life supported without privilege is surely a joyful one.

Until modern times, it was an era of analyzing representation to seek structure, with structure in the foreground and representation in the background. In the postmodern era, it became an era of using structure to create representation, with representation in the foreground and structure in the background. In the contemporary era, while an overwhelming amount of representation dominates the world, the massive structure has become hidden, and the intermediary element that creates the relationship between representation and structure has become difficult to see. However, this intermediary element—the foundation—is the tool that constructs the world. By utilizing the true nature of the foundation to create space, it seems that the outlook for the contemporary world could improve.

Now is the time to build houses with foundations.

About the renovation

The existing house that was the subject of this renovation was built in 1996 in a residential area in the city center. It was characterized by its maximum volume in accordance with regulations, a floor plan that prioritized the number of private rooms, and decorative wet-laid tile exterior walls. This reflects the high land prices, family types, and housing images of the time. The new residents are a family of two, and since they sometimes work from home, the floor plan was changed. When the wall and ceiling panels were removed for structural surveys, several things became clear.

First, the ceiling subfloor joists are neatly arranged. Second, the structural columns and roof trusses are assembled in a haphazard manner. Third, the exterior columns and beams are severely deteriorated.

The orderly appearance of the ceiling subfloor, which was not intended to be exposed, is due to the arrangement of gypsum boards secured with real nails (Note 4). There is a three-dimensional cavity between the ceiling and the floor slab, which, when illuminated, has a sculptural appearance. The structural elements, such as the internal columns and roof trusses, were assembled freely without regard to mechanical order to adapt to the layout of the time. Now that the layout is being changed, their free-form structure, which retains its strength, is being revealed. The deteriorated structural elements of the exterior walls have been hidden behind the wet-applied exterior walls and interior gypsum board with wallpaper, and have deteriorated over approximately 30 years.

The exposed structural elements reveal the accumulated history of their structural, substrate, and finish relationships.

Based on this existing condition, the following renovation methods were adopted. First, structurally, deteriorated components were replaced and reinforced with braces, and the removed horizontal load-bearing members were replaced with steel bracing to expose the ad-hoc framework. Regarding the substrate, the beautiful existing substrate components were repeated to create built-in furniture. Regarding the finish, the existing finish was removed as much as possible, and a dry construction method was used to attach a surface material that did not require additional finishing materials.

In terms of spatial modification, the previously dead-end layout was converted into a large room, with large openings created to the front and rear open spaces, the balcony was redesigned, and an inner balcony was added to the top floor to eliminate dead ends. In terms of visual adjustments, the goal was to create a sense of three-dimensional dynamism and tranquility through the arrangement of components, as well as to allow light to behave in various ways.

As a result, structural materials exist with a sense of freedom rather than order, their presence receding, while base materials exist with a sense of order through the amplification of repetition, their presence advancing, and structure and base intertwine. Additionally, the finishing materials can be interpreted as both finishing and base materials, and through the interplay of materials, light behavior, and transparency, the finishing and base materials intertwine. In this way, the levels of various components that make up the residence fluctuate, and the entire structure becomes a base.

The residence constructed from the base lacks a fixed form, possesses the variability of furniture and equipment, transforms external light into mesmerizing shadows, and is dynamically occupied by possessions and plants. The lower floor, middle floor, upper floor, interior, and exterior are integrated through the repetition of the base layer, enriching the relationships between components and spaces while expanding the perceived living areas.

Originally, this residence supported the previous residents' lives by having a structure that protected life and a finish that responded to the spirit. However, after about 30 years, the structure became unhealthy and could no longer protect life, and the finish became outdated and could no longer respond to the modern spirit. By renovating the structure to emphasize its fundamental role, the relationships between components become more transparent, and the living space is liberated from the constraints of structure and finish, bringing a sense of openness to daily life.

Design supervision: IN STUDIO (Izumi Kozasa, Naoko Okumura)

Construction: Sigma Construction

Project type: Renovation

Location: Taishido, Setagaya-ku, Tokyo

Building area: 26.12 m²

Total Floor Area: 70.07 m²

Design Period: June 2023–November 2023

Construction Period: December 2023–December 2024

Photography: Izumi Kozasa (first two images), Takeru Koroda (all others)